Poi, non l’ho più sentita, non volevo disturbarla. Sai come vanno queste cose… si rimanda sempre… E così arriva il primo 15 dicembre senza di lei [Francesco “baro” Barilli]

Era la fine del 1997. In Piazza Fontana non c’ero mai stato. Ti sembrerà strano, considerando quanto quella strage e il caso Pinelli siano stati importanti nella mia vita, quanti articoli e fumetti ho scritto su quei fatti, ma è proprio così. Milano la evito, se posso.

Torno alla fine del 1997, a un giorno in cui per questioni personali Milano non posso evitarla. E passo in Piazza Fontana. Nel giardinetto vedo la targa che ricorda Giuseppe (Pino) Pinelli. L’unica, all’epoca, e per me sarebbe rimasta in seguito l’unica che conta. Noto con piacere che c’è ancora gente che depone dei fiori, vicino, e il mio pensiero segue traiettorie oblique, con cui non voglio annoiarti. Penso semplicemente che esiste una donna, in Italia, a cui non sono state mai fatte scuse, a cui non è mai arrivata un’autocritica da parte di chicchessia. Per aver ucciso suo marito, partigiano e anarchico, ingiustamente accusato per la strage del 12 dicembre. Le cose poi, faticosamente e tardivamente, sarebbero cambiate, almeno un poco, ma in quel momento stanno così, le mie riflessioni mi portano a Licia, che non conoscevo. E, mi dico, vorrei parteciparle la mia solidarietà, per quel che può valere.

Dopo pochi giorni ne parlo con un paio di amici. Uno è un compagno con qualche anno in più di me sul groppone. Ha pure l’indirizzo di Licia, sempre per quei casi con cui ogni tanto la vita ci sorprende. «Scrivile, le farà piacere», mi esorta. E un gesto che, per pudore o vergogna, non si sarebbe tradotto in pratica, si concretizza in una lunga lettera.

Alcune sere dopo lei mi telefona. La voce è cortese ma fermissima. Persino autorevole, direi, e non credo sia solo una mia impressione per il trovarmi a parlare con un pezzo di storia. È incuriosita dal mio indirizzo, visto sul mittente.

«Ma lei davvero abita in via Maccacaro?»

«Ehm… sì…»

«Lei sa almeno chi era il professor Giulio Maccacaro?», mi chiede, con un pizzico di bonaria severità.

«Ehm… no…»

Mi spiega chi fosse il mio illustre concittadino, fino ad allora rilevante solo per la mia carta d’identità. Non solo un medico illuminato: il primo a offrirle un impiego e uno dei primi a darle un aiuto, non solo economico, dopo la tragedia del dicembre 1969.

Mi fece avere il suo libro testimonianza, “Una storia quasi soltanto mia” scritto con Piero Scaramucci (un altro di cui sento la mancanza) nell’edizione originale Mondadori (oggi puoi leggerlo nella riedizione Feltrinelli). Io ricambiai. Andai alla Pro Loco del mio paese. Trovai una monografia sul dottor Maccacaro. Pochissime copie, non in vendita.

«Vi prego, è per una signora che ricorda il professore con riconoscenza, per fatti di molti anni fa», implorai mantenendo il riserbo sull’identità della destinataria di quell’omaggio (un riserbo di cui vado ancora fiero) e la sincerità della richiesta fu efficace.

In quel periodo ci sentimmo spesso, andai a trovarla, mi concesse due interviste. La prima per Ecomancina, uno dei siti internet di informazione alternativa che segnarono la “stagione dei movimenti” a cavallo e subito dopo i fatti del G8 di Genova, per intenderci. La seconda, lunga e articolata, nel gennaio 2008 per “La piuma e la montagna”, scritto da me e Sergio Sinigaglia. Nel dicembre 2009 le feci avere il fumetto su Piazza Fontana, realizzato con Matteo Fenoglio. Mi telefonò per ringraziarmi.

«Avete fatto un ottimo lavoro!»

«Grazie! Davvero le è piaciuto?»

«Certo. Altrimenti perché glielo avrei detto?»

Il tono era sempre quello, asciutto e sincero. Intimoriva pure quando ti faceva un complimento! Quell’apprezzamento verso il fumetto andò oltre. Vincendo la sua ritrosia ad apparire in pubblico, specie nei giorni maledetti dell’anniversario della strage e della morte di Pino, la convinsi a partecipare a un paio di presentazioni del libro, a Codogno e Piacenza.

Credimi, ho conosciuto un sacco di persone che avevano sofferto perdite e lutti a causa di fascisti o apparati dello stato. Tutte persone degnissime, e fare una graduatoria adesso sarebbe idiota prima che inopportuno. Ma lei è stata davvero esemplare, per dignità e forza morale. Non so quante volte ho citato quella sua frase, estratta dal libro scritto con Scaramucci, «Avere giustizia è che tutti sappiano la verità». Letta con attenzione, ti dice molte cose. Che l’ignoranza dei giovani sulle stragi italiane è più di una semplice mancanza generazionale: è il frutto di una disinformazione di cui i giovani sono gli ultimi a doversi sentire colpevoli, una disinformazione in gran parte funzionale a una narrazione della storia a sua volta utile al mantenimento del presente… Rovesciandone i termini, la frase ti dice che la più grande forma d’ingiustizia non è la mancata condanna dei colpevoli, ma fare in modo che nessuno sappia la verità. Soprattutto, esprime un senso diverso e nobile della parola giustizia. Sintetizza meglio di ogni altra la statura morale di Licia e della sua battaglia. La verità quale valore fondante del vivere civile. Specularmente, la mancanza di verità è la peggiore sconfitta di una comunità…

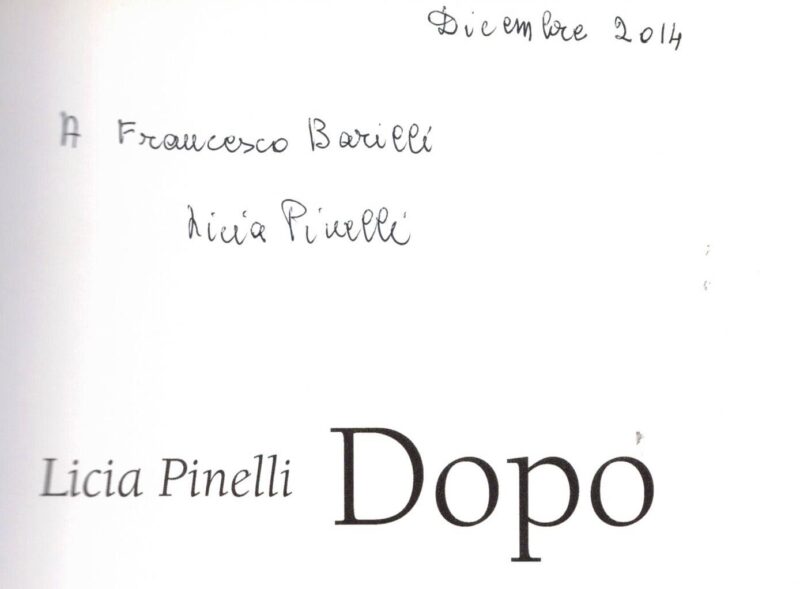

L’ultima volta l’ho sentita all’inizio del 2015. Mi aveva fatto avere il suo “Dopo”. Con uno stile sereno ed essenziale, Licia aveva raccontato la sua vita successiva alla tragica notte fra il 15 e il 16 dicembre 1969. Una storia allo stesso tempo personale, familiare, politica. Arricchita persino con sfaccettature gustose: un certo misticismo (un lato della sua personalità che non conoscevo e mi sorprese), il volontariato, la sua partecipazione come contralto al coro del maestro Bordignon.

Ne avevo scritto una recensione. Anche stavolta mi aveva telefonato per ringraziarmi.

Successivamente, non l’ho più sentita. Le notizie rassicuranti sulla sua salute mi arrivavano dalle figlie Silvia e Claudia. Io non volevo disturbarla. Sai come vanno queste cose. È anziana, inutile romperle le scatole. Poi, diciamoci la verità, si rimanda sempre… Meglio, IO rimando sempre, dannazione. Mille cose da fare, il lavoro, la famiglia, figurati se a lei interessa sentirmi, avrà mille altre cose a cui pensare, tanto ho visto Silvia e Claudia, ho detto loro di salutarmela, domani magari la chiamo… E così arriva il prossimo dicembre. Primo anniversario senza di lei…

La verità è che quando scompare una persona che ti è stata cara ti accorgi di quanto è stato breve e prezioso il tempo che hai passato davvero assieme a lei. E capisci che l’assenza è solo una presenza che fa più male.

Francesco “baro” Barilli

QUEENSLAND (AUSTRALIA): UNA NUOVA LEGGE CONSENTE DI INCARCERARE ANCHE I BAMBINI DI DIECI ANNI (soprattutto quelli aborigeni)

Gianni Sartori

Cosa nota, ma da ribadire. Per gli aborigeni australiani l’arrivo dei coloni europei fu un evento non solo devastante, ma apocalittico.

Da fine del Mondo. O almeno del loro mondo. Ai nostri giorni, come denunciava un rapporto di Survival International “gli aborigeni hanno 6 volte più probabilità di morire in età infantile rispetto agli altri cittadini australiani e 22 volte più probabilità di morire di diabete. La loro aspettativa di vita alla nascita è di 17-20 anni inferiore a quella degli altri australiani” (v. “Il progresso può uccidere”). Un inciso sul diabete. Effetto collaterale (ma poi neanche tanto “collaterale”) della perdita, insieme alla terra, delle fonti tradizionali di nutrimento.

E del conseguente impatto con altri cibi (zucchero, farina raffinata junk food…) oltre che della diffusione dell’alcol (“anestico” dei poveri e dei colonizzati).

Forse se la passano leggermente meglio quanti hanno potuto rimanere nelle terre ancestrali (anche se le meno fertili e salubri) che in media vivono ”dieci anni di più”.

Difficile stabilire quanti fossero prima della colonizzazione (tra i 300 e i 700mila, si presume). Centinaia di gruppi autonomi di raccoglitori-cacciatori parlanti un insieme di 400 lingue diverse.

L’arrivo dei bianchi inglesi (1788) coincise con il diffondersi di nuove malattie (varicella, influenza, morbillo, vaiolo…) che contribuirono a trascinarli in un rapido declino: una riduzione del 90% tra il XIX e il XX secolo.

Fino alla “soluzione finale” condotta con centinaia di massacri pianificati. In buona parte per mano delle forze governative, il resto opera dei coloni (ma con la tacita approvazione delle autorità).

L’ultima “spedizione punitiva” conosciuta (quella di Coniston) si svolse tra il 14 agosto e il 18 ottobre 1928 (NB: in pieno XX secolo).

In base ai dati forniti dal progetto Colonial Frontier Massacres Digital Map, si apprende che “le morti di aborigeni furono da 27 a 33 volte più numerose di quelle dei colonizzatori: furono uccisi tra 11 mila e 14 mila aborigeni, e fra 399 e 440 soltanto colonizzatori”.

Talvolta si trattava di rappresaglie sproporzionate (degne dei nazisti) per l’uccisione di un colono o per un furto di bestiame. Altre semplicemente per “dar loro una lezione” o comunque toglierli di mezzo, costringendo i superstiti ad andarsene altrove.

Ricorrendo persino all’avvelenamento dell’acqua e del cibo.

Con la diffusione dei grandi allevamenti (antica piaga della “civilizzazione”) bambini e giovani aborigeni divennero potenziale forza-lavoro a buon mercato come mandriani (anche riducendoli in schiavitù).

Da cui la separazione forzata dalle famiglie, veri e propri sequestri di persona.

Attualmente la situazione dei minori di origine indigena non è poi di tanto migliorata. Se si considerano i dati del Cleveland Youth Detention Centre di Townsville, i bambini aborigeni costituiscono il 95% dei detenuti. Conseguenza delle condizioni di indigenza, emarginazione, subalternità in cui versano le loro comunità.

In questi giorni molte organizzazioni di difesa dei diritti umani e del Diritto dei popoli (v. il Centro giuridico indipendente dei diritti dell’uomo d’Australia) protestano per la nuova legge (approvata il 12 dicembre nel Queensland) che consente, “per sradicare la criminalità infantile e ristabilire la sicurezza”, la carcerazione di bambini di dieci anni.

La nuova legislazione riguarderà tredici gravi violazioni del codice penale (dalla guida pericolosa all’omicidio) e comporterà le stesse pene (per un identico numero di anni) inflitte agli adulti condannati.

Anche se, bontà loro, l’amministrazione del primo ministro conservatore David Crisafulli (oibò ! Un altro di origine italiana, come Milei e Bolsonaro…tutta da rivedere la bella favola dei migranti italiani “brava gente”) ha ammesso che tale norma era “incompatibile con i diritti umani”. Inoltre costituisce una “violazione di numerose disposizioni internazionali” e consente di aggirare una legge australiana del 2019 sui diritti umani.

Decidendo comunque di procedere, considerando di avere il sostegno anche dell’opposizione (centro-sinistra).

Stando ai dati ufficili, il numero dei bambini-ragazzi delinquenti (dai 10 ai 17 anni) era cresciuto in un anno del 6% (giugno 2022- giugno 2013).

Facile previsione: a venir rinchiusi nelle case di sorveglianza e nei riformatori saranno soprattutto i giovanissimi aborigeni (provenienti da una popolazione il cui tasso di carcerazione è alquanto superiore a quello dei discendenti dei colonizzatori).

Il portavoce del Centro giuridico indipendente dei diritti dell’uomo d’Australia si dice convinto che non è questo il modo di “risolvere le cause profonde della criminalità giovanile: povertà, razzismo, traumatismi intergenerazionali, scarso accesso ai servizi sanitari e di sostegno…”

Per la presidente del Comitato dei diritti per linfanzia onusiano, Ann Skelton, le “circostanze eccezionali” evocate dal governo non giustificano una “evidente violazione dei diritti dell’infanzia”: Aggiungendo che “non è così che si renderà più sicuro il Queensland”.

Gianni Sartori