La lenta dissoluzione di Lotta Continua a Torino nel movimento del ‘77, un libro di Alberto Pantaloni per Derive Approdi

di Diego Giachetti

Alberto Pantaloni in questo libro (La dissoluzione di Lotta continua e il movimento del ’77, Roma, Derive approdi, 2019) tratta del finale della partita politica aperta da Lotta Continua a Torino, città nella quale l’organizzazione aveva trovato la sua – non unica – ragione costitutiva. Nata come espressione organizzata dell’incontro tra settori del movimento studentesco e operaio nel biennio 1968-69, nuovamente nel movimento detto del ’77 trovò l’ambiente per una lenta dissoluzione. Un’organizzazione nata extraparlamentare convinta che fosse la lotta e non il voto a decidere delle sorti rivoluzionarie, s’inceppò sull’esito del risultato elettorale del cartello di Democrazia Proletaria (1,5%) nel 1976, dopo avervi aderito all’ultimo momento, rivedendo la posizione assunta l’anno prima di votare per il Pci.

Fu una delusione dovuta a previsioni sbagliate, del tutto ottimistiche, già all’epoca considerate da altre forze politiche esagerate: buona affermazione di Dp, maggioranza alle forze di sinistra, che invece ottennero complessivamente il 47% dei consensi, Pci al governo incalzato dai movimenti sociali e politici. Il risultato elettorale pose fine a quelle speranze. Non era però il momento di tornare “tutti a casa”, la spinta ricevuta dalla partecipazione alle lotte degli anni precedenti era stata forte, non poteva arrestarsi all’improvviso.

Nel 1976, l’ultimo congresso di Lotta continua evidenziò l’avvenuta incapacità, in parte dovuta anche il ritrarsi della volontà di direzione da parte del gruppo dirigente, di tener vivo un progetto di sintesi politica tra le varie componenti dell’organizzazione: i giovani in senso lato, gli studenti, le donne, gli operai, il servizio d’ordine. L’esito fu una lunga agonia, non scioglimento immediato, con speranze di possibili resurrezioni. Le donne i giovani studenti e operai si inserirono nel movimento femminista e nell’esplodente movimento del ’77, coltivando la speranza rigenerativa del bagno salvifico in esso. Il quotidiano rimase punto di riferimento dell’aerea scomposta e si candidò a diventare il giornale del movimento.

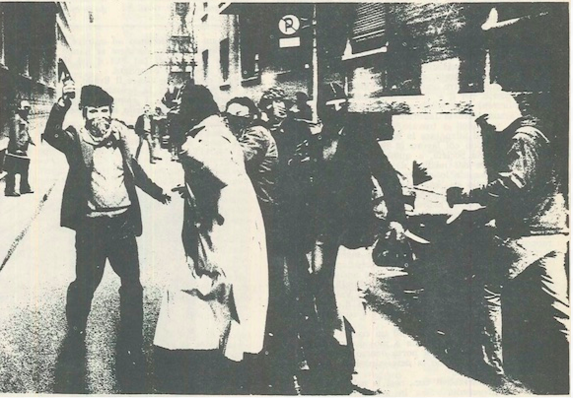

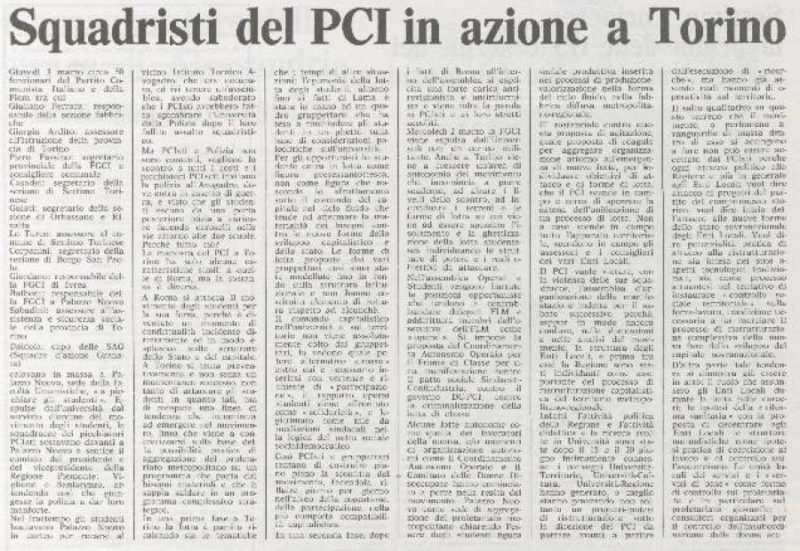

Il movimento del ‘77 a Torino

Una delle radici del movimento del ’77 a Torino è da individuarsi, secondo l’autore, nella cultura politica elaborata da Lotta continua: la teoria dei bisogni e l’idea della centralità operaia declinata in una versione meno rigida di quella tipica di Potere operaio, più vicina alla teorizzazione negriana dell’operaio sociale; una concezione dell’organizzazione come risultato delle lotte e strumento al servizio dei bisogni del proletariato; il rifiuto dell’autonomia del politico nel nome dell’autonomia dal politico. Erano elaborazioni molto vicine a quelle dell’Autonomia operaia, e costituirono l’ossatura ideologica del movimento del ’77. Un movimento che cercò e trovò elementi di congiunzione con le mobilitazioni sindacali e dei lavoratori, cercati da alcuni Circoli del proletariato giovanile e dall’Intercategoriale donne, attraverso il quale il femminismo tentò influenzare l’agenda politica tanto del movimento, quanto delle organizzazioni del movimento operaio. Esaurientemente trattate sono le varie componenti del movimento: le donne, quello che si definì proletariato giovanile, il movimento studentesco, le loro mobilitazioni, i loro obiettivi e i luoghi di aggregazione, che sorgevano come risposta alla critica della militanza tradizionale, dalla ricerca di “un nuovo modo di fare politica” e, infine, lo scivolamento di una parte minoritaria del movimento verso forme di lotta illegali e poi la scelta della lotta armata. Scelta sulla quale influirono diversi fattori contingenti. La dissoluzione di Lotta continua, la crisi degli altri gruppi della sinistra rivoluzionaria, l’atteggiamento di chiusura del Pci, la crescente insofferenza e frustrazione giovanile, la politica governativa intesa a gestire le rivendicazioni sociali esclusivamente come problemi di ordine pubblico, spinsero alla convinzione che non esistevano spazi di gestione o di mediazione politica dei conflitti.

Tante militanze

La pluralità dei soggetti protagonisti di un movimento “raccoglitore” di elementi segmentati, produsse per i partecipanti una quotidiana dissipazione di energie in riunioni e incontri di vario genere, col rischio di incorrere nei processi dissociativi dovuti ai processi associativi. La vita quotidiana di un aderente al movimento del ’77 poteva comportare la partecipazione a una pluralità di riunioni e assemblee, senza più un centro, in un vorticoso movimento orizzontale. Esemplare in proposito l’esperienza dei Circoli del proletariato giovanile che presero vita a Torino fra l’estate e l’autunno del ’76. Si trattò di un processo che aggregò giovani provenienti da esperienze militanti nei gruppi della sinistra extraparlamentare, giovani delegati di fabbrica, disoccupati, studenti e studentesse. Essi furono luoghi d’incontro di motivazioni non sempre conciliabili, come il voler continuare in forme nuove l’azione politica collettiva e organizzata e dare spazio al soddisfacimento di desideri e bisogni di tipo individuale. Una duplicità che spesso attraversava il comportamento e la volontà di uno stesso individuo, una specie di militanza “plurima” interna al soggetto.

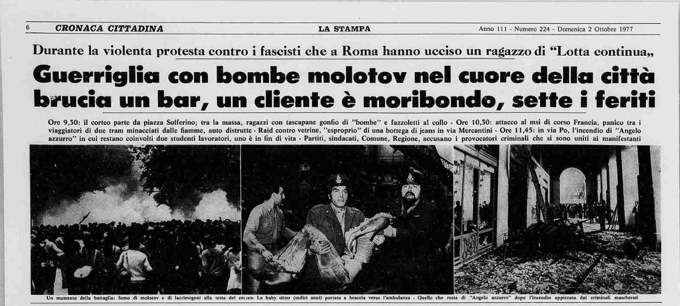

Cronologicamente il movimento del ’77 ebbe vita breve, già dopo l’estate era in via di esaurimento. Fatti drammatici accaduti a Torino accelerarono la crisi. Ai primi di ottobre, la morte del giovane studente-lavoratore Roberto Crescenzio provocò lo sbandamento del movimento, che contemporaneamente veniva fatto oggetto di attacchi repressivi. Circa un mese e mezzo dopo, il 16 novembre del 1977, l’omicidio di Carlo Casalegno, ad opera delle Brigate Rosse, diede il colpo definitivo a un movimento già in crisi. Una crisi che aveva anche radici politiche, conclude l’autore, dovute all’incapacità di sciogliere il nodo di come architettare una strategia per la rivoluzione sociale sui tempi lunghi, la stessa che aveva fatto implodere Lotta continua. Il ’77 aveva contenuto la diaspora e la disillusione dei militanti lottacontinuisti, il suo esaurimento lasciò il campo al riflusso nelle dimensioni del privato o alla decisione di aderire all’insurrezionalismo armato minoritario.